Jhonatan Zati

Escrever sobre Clarice Lispector (1920-1977) é sempre uma batalha inglória. Uma tarefa hercúlea. Qualquer coisa – ou quase qualquer coisa – que venha a ser dito sobre a sua

obra fica aquém da sua criação literária. Mas, neste espaço, farei o que puder.

Acredito que, se não todas, a maioria das pessoas recorrem a alguma espécie de oráculo naquele momento em que passam a aperceber-se no mundo, seja ele a própria vida social, a religiosidade ou um ofício. Comigo não foi diferente.

No rito de passagem entre o fim da adolescência e o início da vida adulta, recorri a um livro – os livros seguem sendo a relação mais duradoura da minha vida – que me ofertava a

ambição justificada de seu título: “A descoberta do mundo” (Rocco, 1984). Não precisava de mais. Minhas respostas estavam ali, naquele manual.

Mas, obviamente, me estrepei. Assim como na vida, a literatura não tem manual. Principalmente uma literatura subjetiva e que é guiada pela psicologia de seus personagens, eventos e principalmente de sua escritora. Clarice fez de sua escrita a sua profissão de fé. Tal como eu fiz, mas do outro lado da relação. Minha profissão de fé é, acima de qualquer outra, a leitura.

Extrapolando os limites do gênero, o livro seleciona as crônicas que a autora escrevia semanalmente para o “Jornal do Brasil”. É como um diário, mas não precisa ler na ordem. Tudo ali é entendível, embora eu tenha fechado o livro com mais perguntas do que respostas, todas as vezes que o li. Mas me trouxe até aqui. Então considero ter valido a pena.

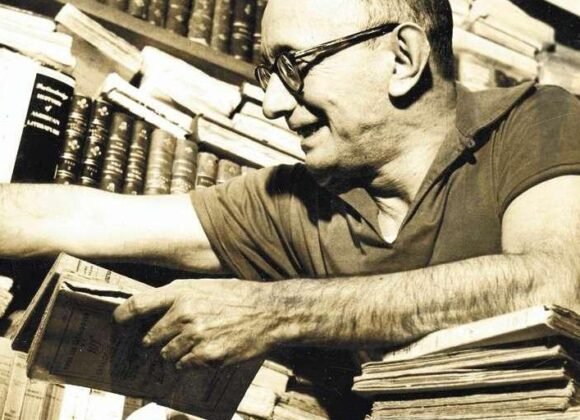

Clarice Lispector